片づけをしていたらRTL2832を使用したワンセグレシーバーが出てきました。以前にSDRを試すために購入してそのままになっていたものです。

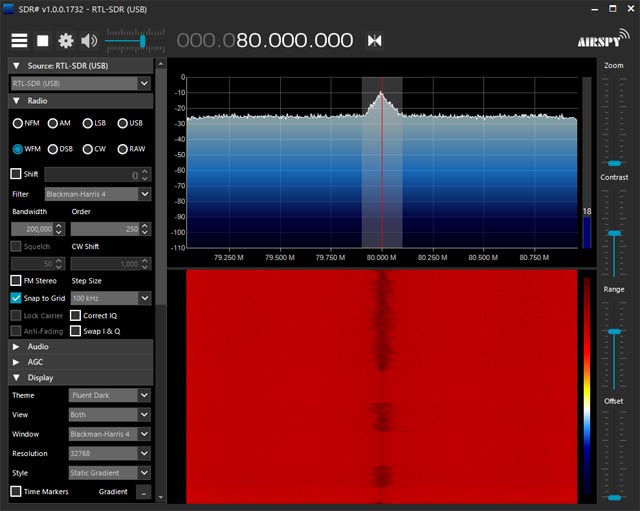

ひょっこり変な所から出て来たので、まだ生きているのかを調べるためにSDRをインストールしてチェック。ちゃんと生きてました。

ただし、アンテナが無いのでとりあえず光TVのアウトプットに接続したので、サポートしている帯域しか入りません。

一応FM放送のエリアはカバーしているのですが、どうも妙。隣県のFM局はぜんぜん入りません。どうも元から送出していない感じ。AM放送のサイマル放送帯域も反応無。なので、この状態では実用性はほぼ0。

と思ったのですが、しばらく放っておいたら、該当周波数に山を発見。合わせてみたらなんとか受信できましたが、かなりのノイズ。RSコードで言えば44くらいだなぁ。

どうもFM帯域をカバーはがせっぼい。ケーブルがアンテナになっているような気がするな… アンテナコネクタはFコネクタなので、変換を用意してアンテナをつないでみます。ただ、今のご時世ホームセンターには行き辛いよな。

しかし、この画面からもわかるようにノイズフロアが-25dB程度なのに本放送は-10dBなので、かなり感度はよろしくないな。またWide-FMしか聞いていないので、表示されている周波数がどのくらいずれているのかも不明。まぁこれはRJTYのATISあたりを聞いてみればはっきりするかな。

それにしても、既に時代遅れになっている感じでソフトは2015年のリリースのままになっています。探し方が悪いのかもしれませんけどね。

追記:

SDRに関する記事を探したら、2013年4月15日の記事がヒットしました。いやはやもう7年も経ってましたか。何もしてないから進歩が無いな。反省….